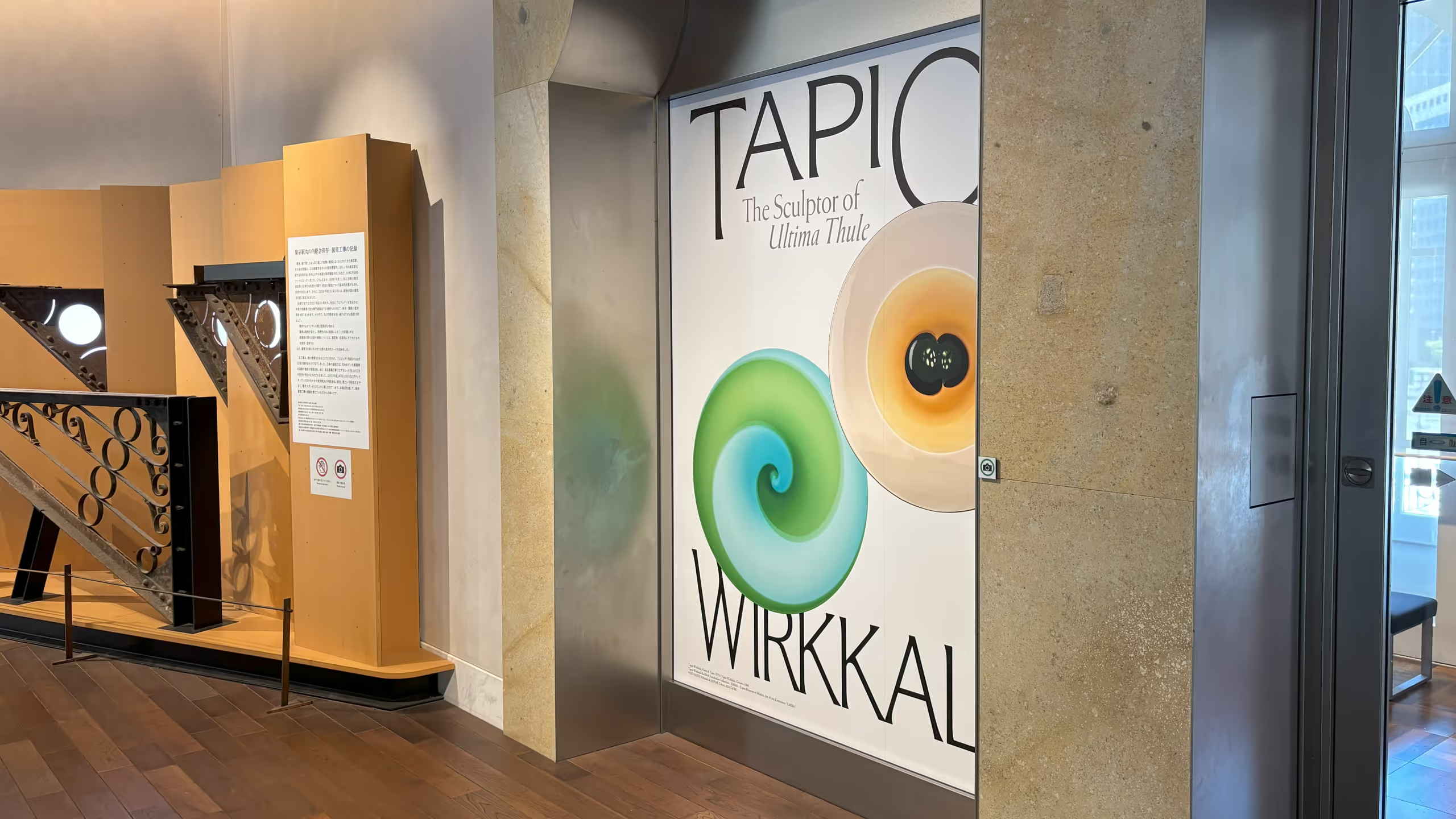

イッタラのウルティマ・ツーレを生んだタピオ・ヴィルカラの展覧会へ行く。4か月ぶりの東京ステーションギャラリーだ。他の行ったことがない美術館や博物館へも行きたいので、しばらく我慢しよう。とは思うが、次の藤田嗣治も気になってしまっている。相性が良いのか。

展覧会は彼のスタジオの扉から始まる。木のブロックを乱雑に積み重ね、表面が凸凹したものにも関わらず、粗野な印象を全く受けない。この後の展示を期待させてくれる。全体的に小品を並べつつ、合間に制作に使用した道具が挟まれる。

ガラス製品は実用的なもの、芸術的なもの、両方兼ねるものと揃っており、使いたいし飾りたいと感じられ、さすがだ。竹を模した花瓶はかなり欲しい。他は合板を使った大作が多く、クジラのしっぽなど、こちらは圧倒的な存在感を堪能できる。陶磁器にもなかなか面白いものがあるが、今風過ぎて良いのかそうでもないのかわからなくなる。

照明がなかなか良かったように思う。ガラス製品にはうまく影ができるように当てられ、そのものに陰影を持つ合板製品は閲覧者の影ができないように当てられていたようだ。最後の方にあるベネチアン・ガラス作家との協業で作られた色鮮やかな皿あたりでは並んでいるだけになってしまったことが残念だ。

チケットにも採用されている黒いくちばしの長い鳥(シギのようだ)のオブジェを見ると、デザイナーなんだなと思う。ポンポンやプランクーシと通じるものがありながら、明らかに内装用品的な雰囲気を持つように感じる。イームズのハウスバード的というか、工芸的というか、匿名的な置き物だ。

概ね楽しく、感動は少ない。と言うと展覧会としては微妙にも思えるが、お金を出してプロダクト・デザイナーのスタジオを見学させてもらっているような感覚だ。展示室の大きさやレンガ作りの壁もそういった感覚に寄与している。感動が少ないという意味は緊張を強いないというような雰囲気のことで、そういう点でも楽しめる良い展覧会だ。